Thema · Leitartikel Pilgrims of Hope

Christliche Hoffnung bedeutet ein

Sowohl-als-Auch

von Prof. Dr. Georg Gasser · 20.05.2025

In einer ersten Annäherung lässt sich sagen, dass Hoffnung eine doppelte Struktur aufweist: Hoffnung umfasst den Wunsch, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und die Überzeugung, dass dieses Ziel erreichbar ist. Hierin unterscheidet sich Hoffnung vom bloßen Wunschdenken, dass uns das angestrebte Ziel durch glücklichen Zufall in den Schoß fallen wird.

Psychologische Studien zur Hoffnung betonen daher ihren motivational-aktiven Aspekt: Wer hofft, hat die Motivation, wirksame Mittel und Wege ausfindig zu machen, um seine Ziele zu erreichen, auch wenn Hindernisse auftreten sollten. Dieses aktive Moment der Hoffnung ist bedeutsam; es befähigt Menschen, Kräfte für lohnenswerte Ziele freizusetzen und diese langfristig zu verfolgen.

Hoffnung und Vertrauen

Allerdings sollte Hoffnung nicht auf diesen aktiv-motivationalen Aspekt im Hinblick auf ein klar bestimmbares Ziel reduziert werden. Der christliche Philosoph Gabriel Marcel (1889–1973) versteht den Menschen als homo viator, als eine Existenz auf Pilgerschaft. Als Menschen wissen wir nicht genau, wohin uns unser Lebensweg führen wird und was uns am Ende erwartet. Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie Abraham: „[…] er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde“ (Hebr 11,8).

Auch der Römerbrief betont, dass Hoffnung, die man sieht, keine wirkliche Hoffnung ist (Röm 8,24). Wir können also festhalten, dass Hoffnung die Haltung eines vertrauensvollen Wartens umfasst – gerade im Hinblick auf eine existentielle Gesamtorientierung des Menschen. Um nicht an der Welt zu verzweifeln, muss der Mensch gemäß Marcel die Bereitschaft mitbringen, einer als gut verstandenen – und, christlich gesprochen, in Gott gründenden – Wirklichkeit zu vertrauen.

Hoffnung bedeutet also, die unvorhergesehenen Herausforderungen und Prüfungen des menschlichen Daseins anzunehmen und neben dem eigenen aktiven Zutun auch, theologisch gesprochen, auf Erlösung zu warten. Der hoffende Mensch unterwirft sich nicht resigniert den Bedingungen der Welt und verzweifelt nicht, wenn keine Lösung in Sicht ist (vgl. Hebr. 11,1).

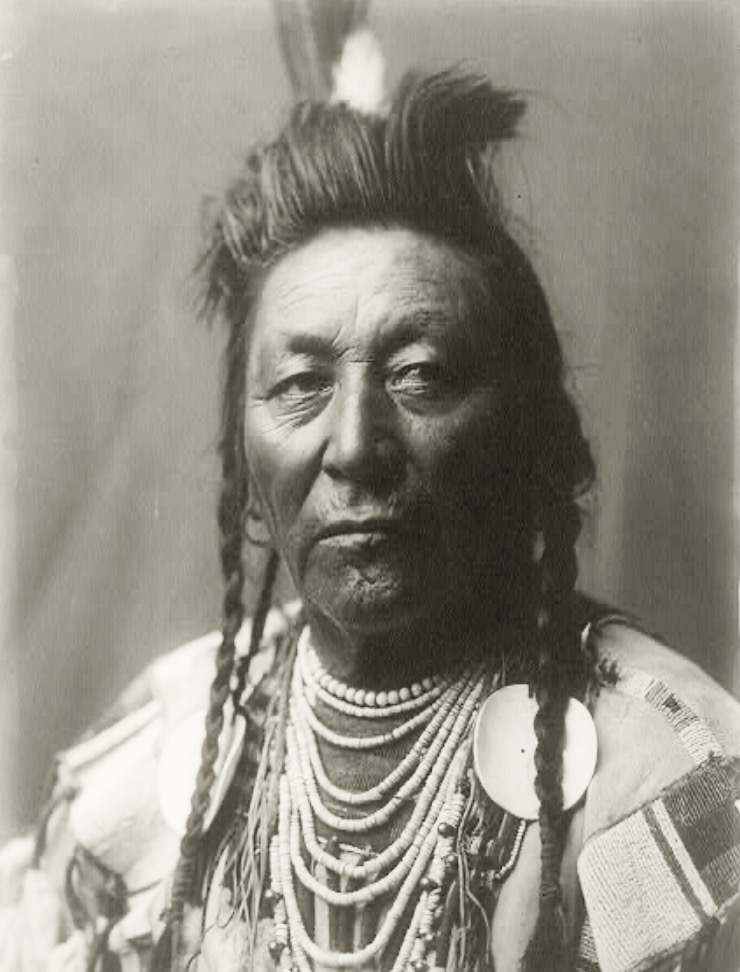

Beispiel: Häuptling Plenty Coups und die Zukunft seines Stammes

Ein anschauliches Beispiel eines solchen vertrauensvollen Wartens aus einem nicht-christlichen Kontext stellt der bekannte Häuptling Plenty Coups (1848–1932) vom Stamm der Crow dar. Als Jugendlicher hatte er eine dramatische Traumvision: Er sah das Ende des Zeitalters der Bisons. Da die Lebensweise der Crow aufs Engste mit den Wanderbewegungen der Bisons verbunden war, zeigte dieser prophetische Traum den Verlust der natürlichen, sozialen und kulturellen Weltordnung der Crow an. Trotz dieses dystopischen Inhalts endete der Traum mit der geheimnisvollen Vorhersage, dass die Crow auf ihrem Land weiterleben und gedeihen würden.

Die Ältesten des Stammes deuteten diese Vision als Aufforderung, sich einer radikal anderen, und derzeit noch nicht vorstellbaren Zukunft zu stellen, die von den weißen Siedlern bestimmt werden würde. Als Häuptling orientierte sich Plenty Coups an dieser Deutung. Er war bemüht, die Crow vor einer Assimilierung in der neuen Lebenswelt der Siedler ebenso zu bewahren wie vor einer lähmenden Nostalgie, in eine unwiederbringlich verlorengegangene Zeit zurückkehren zu können.

Sein Blick war insofern realistisch, als er einerseits den Verlust der ihm bekannten Lebenswelt anerkannte und betrauerte, aber andererseits den Blick für neue Lebensmöglichkeiten seines Stammes offen behielt und bereit war, diese zu ergreifen. Plenty Coups‘ Realismus war also gepaart mit der Hoffnung, die Crow in eine gute Zukunft führen zu können, ohne bereits deren Konturen zu kennen.

Als Christen hoffen

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass Hoffnung – wie auch Papst Franziskus in seiner Generalaudienz am 11.12.2024 betonte – keine passive Tugend ist, „die nur darauf wartet, dass etwas geschieht.“ Wer hoffnungsvoll ist, trägt aktiv dazu bei, „dass etwas geschieht.“

Als theologische Tugend mündet Hoffnung weder in eine aktivistische Geschäftigkeit noch in ein passives Ausharren. Sie ist vielmehr eine geistige Haltung des aktiven Warten-Könnens. Sie ist das Vertrauen, dass wir die Wüsten unseres Lebens durchschreiten können, weil – wie Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht „Herbst“ zum Ausdruck bringt – da jemand ist, der unser Dasein „unendlich sanft in seinen Händen hält.“