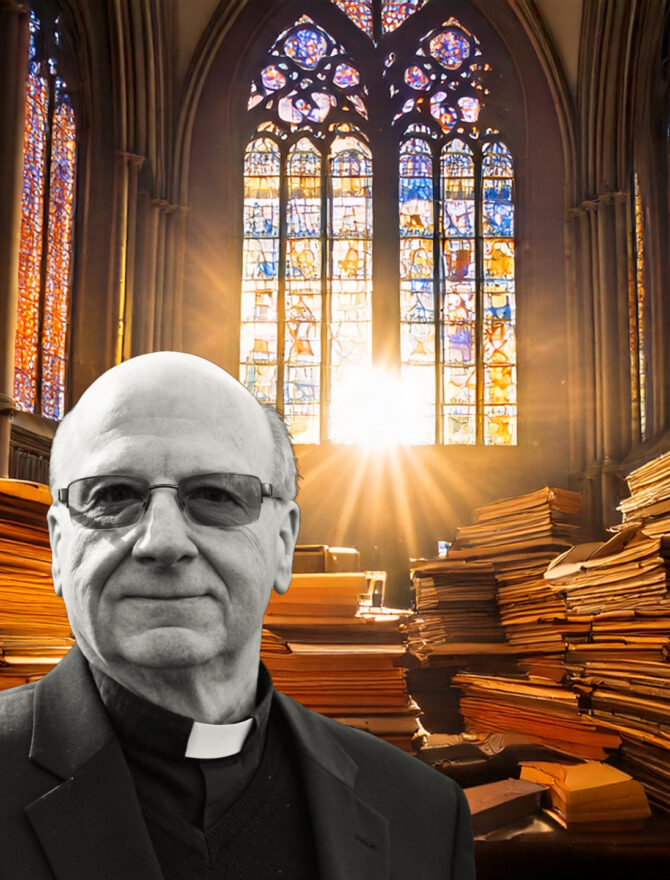

Thema · Gedanken eines Priesteramtskandidaten

Wie Hoffnung im Alltag trägt

von Patrick Rogosch · 24.09.2025

Der Morgen im Seminar beginnt leise. Erst das Morgengebet die „Laudes“, dann ein kurzer Blick aus dem Fenster und schließlich der große Stapel Skripte auf dem Schreibtisch. „An manchen Tagen fühlt es sich an, als würde das Studieren nie enden“, sagt Florian Backeler und lächelt. „Gerade dann hilft mir dieses Wort: Hoffnung. Nicht als Flucht, sondern als Richtung.“ Für Florian ist Hoffnung weniger ein Gefühl als eine Haltung: aufzubrechen, auch wenn der Weg unübersichtlich ist und zu vertrauen, auch wenn die Ergebnisse offen sind.

Was christliche Hoffnung ausmacht

Florian ist ein großer Bewunderer von Papst Benedikt XVI., gerade wegen dessen tiefgründigem Denken und seiner klaren Sprache über den Glauben. In seiner Enzyklika „Spe salvi” beschreibt Benedikt, dass christliche Hoffnung nicht auf Wahrscheinlichkeiten gründet, sondern auf der verlässlichen Zusage Gottes. Es ist eine Hoffnung, die die künftige Wirklichkeit des ewigen Lebens schon jetzt in unser Heute hineinzieht und dadurch verändert, wie wir leben.

Florian erklärt: „Hoffnung heißt für mich: Gott ist auch jetzt da. Selbst wenn nicht alles so kommt, wie ich will, hat mein Leben einen Sinn. Das macht frei, egal, wie der Tag läuft.“

Die kleinen Hoffnungen des Alltags

Hebräisch-Vokabeln, Dogmatik-Seminar, Prüfungsphasen – der Alltag im Priesterseminar ist ein Wechsel aus Theorie, Gebet und Praxis. „Die kleinen Hoffnungen sind oft sehr konkret: gesund bleiben, die nächste Prüfung bestehen, im Studium nicht ausbrennen“, sagt Florian. „Die große Hoffnung hilft, die kleinen zu ordnen. Wenn die Identität nicht am Bestehen einer Prüfung hängt, kann man konzentriert arbeiten, ohne innerlich zu zerbrechen.“

Praktisch heißt das: realistische Lernpläne, geistliche Verankerung und mitbrüderliche Unterstützung. „Hoffnung zeigt sich im Rhythmus: beten, lernen, anpacken – Schritt für Schritt.“

Hoffen, wenn es schwer wird

Zum Leben gehören auch Rückschläge. Nicht-bestandene Module, Konflikte, aber auch das Gefühl der Ohnmacht beim Blick auf Kriege und Krisen fordern auch Florian Backeler heraus. „Hoffen heißt dann nicht: Es wird schon irgendwie. Hoffen heißt: Gott kann, auch wenn ich gerade nicht kann.“

Hoffnung ist der Schlüssel um nicht aufzugeben. Nicht-resignative Hoffnung hat dabei zwei Seiten: die aktive und die passive.

Aktiv hoffen bedeutet, das Nötige zu tun, also nicht im Grübeln zu verharren, sondern zu handeln. Für Florian bedeutet das, zu lernen, auch wenn der Stoff schwer ist, mit Menschen zu sprechen, wenn Konflikte bestehen und zu helfen, wo jemand Unterstützung benötigt. Es geht darum, Verantwortung für das Eigene zu übernehmen und kleine Schritte zu gehen, anstatt auf das große Wunder zu warten.

Passive Hoffnung bedeutet hingegen, anzunehmen, dass man selbst nicht alles beeinflussen kann und sein Leben Gott anzuvertrauen. „Für mich ist Hoffnung wie eine Prüfungssituation“, sagt Florian. „Man lernt, gibt sein Bestes und trotzdem bleibt eine gewisse Unsicherheit. Ich tue meinen Teil, aber das Ergebnis liegt nicht allein in meiner Hand. Genau da vertraue ich: Gott kann auch Wege öffnen, die ich selbst nicht sehe.“

Als „Pilger der Hoffnung“ in die Zukunft gehen

Der Tag im Seminar endet, wie er begonnen hat – mit Gebet. Zwischen Laudes und Komplet (Abendgebet) liegen viele Seiten Skripte, Gespräche, kleine Siege und manche Niederlagen. Für Florian ist das genau der Ort, an dem Hoffnung konkret wird: nicht im Ausnahmezustand, sondern im Rhythmus des Alltags.

Hoffnung heißt für ihn, unterwegs zu bleiben – auch wenn Wege beschwerlich sind oder unklar erscheinen. Wer sich als Pilger versteht, weiß: Der Weg ist nicht das Ziel, aber ohne Weg gibt es kein Ankommen. Darum will Florian Hoffnung nicht nur für sich selbst leben, sondern auch weitergeben: in Begegnungen, im Studium, später in der Gemeinde.

So wird das Motto des Heiligen Jahres für ihn praktisch: ein Pilger der Hoffnung sein, Schritt für Schritt, Tag für Tag. „Hoffnung ist nicht Schwäche, sondern Stärke“, sagt er. „Sie macht mich fähig, loszugehen, auch wenn das Ziel noch hinter dem Horizont liegt.“