Thema · Ein Militärdekan erklärt seine Haltung

Kann man sowohl Soldat als auch Christ sein?

von Samuel Bittner · 08.07.2025

Credo: Was gibt Ihnen gerade im Moment Hoffnung?

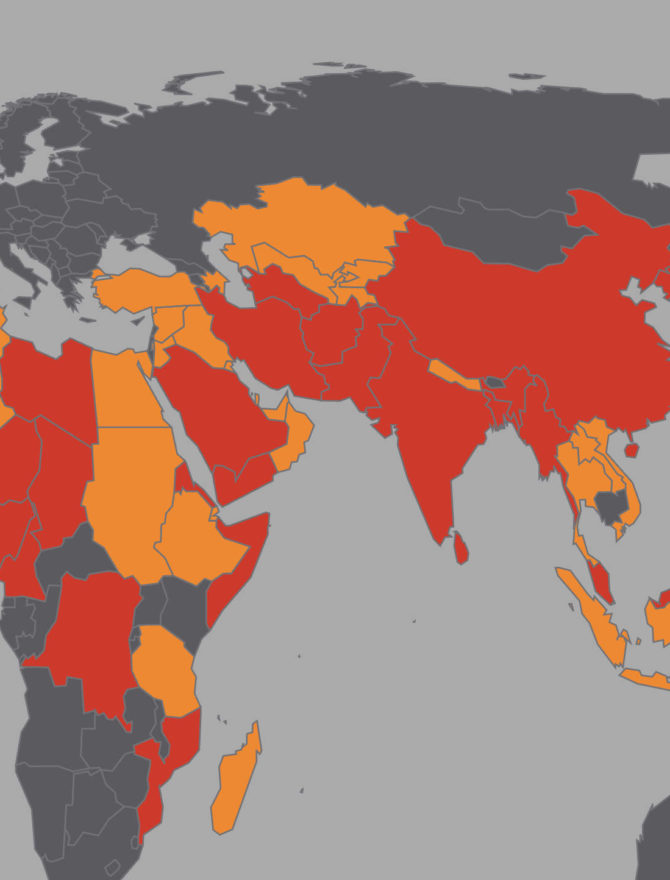

Militärdekan Sebastian Schmidt: Als Christ lebe ich jeden Tag im Spannungsfeld zwischen der Botschaft des Evangeliums vom Reich Gottes und den unzähligen Katastrophen, die die Menschen tagtäglich erleben. Besonders in Hinblick auf Krieg und Terror an den vielen Krisenorten derzeit.

Hoffnung schenkt mir die Zusage von Gottes Gegenwart auch in Leid und Unfrieden. Es gibt keine vorstellbare Situation, in der dieses Versprechen nicht gilt. Mein Handeln als Christ ist niemals nur mein eigenes menschliches Handeln, sondern immer durch Gott geführt.

Credo: Wehrdienst: Warum sollten junge Menschen das tun?

Schmidt: Die Verteidigung des Friedens in unserem eigenen Land und den Bündnisländern ist nicht nur die Aufgabe der jungen Generation, sondern der gesamten Gesellschaft. Jede und jeder sollte seinen Beitrag für die Verteidigung leisten können. Alle unter 80-Jährigen in Deutschland sind in einer Zeit großgeworden, die Krieg nur noch aus Erzählung und Bildern kennt. Seit dreieinhalb Jahren (Beginn des russischen Angriffskrieges) ist die Realität in Europa jedoch eine andere und auch für Deutschland eine ernsthafte Bedrohung. Bis 2029 sollten wir eine Gesellschaft sein, die vollständig wehrfähig bzw. kriegsfähig ist.

Soldatisches Handeln ist immer ein Dienst an den Menschen und in diesen Zeiten von elementarer Bedeutung. Dies ist auch meine eigene Motivation gewesen, als ich vor drei Jahren zur Bundeswehr als Militärgeistlicher gegangen bin. Soldatinnen und Soldaten setzten für den Dienst an der Freiheit ihr eigenes Leben aufs Spiel. Meine Aufgabe als Priester ist es, die Soldaten, so gut ich kann, zu begleiten. Dabei stehe ich ihnen – sowohl in der Heimat als auch im Einsatz – pastoral, geistlich und sakramental zur Seite.

Credo: In Mt 26,52 heißt es: „Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.“ Glaube an Christus und Dienst an der Waffe – wie passt das zusammen?

Die katholische Friedensethik (als Teil der katholischen Soziallehre) fußt auf der „Lehre des gerechten Krieges“. Das heißt, dass der Frieden aktiv bewahrt und bei Notwendigkeit erkämpft werden muss. Friedensbefähigung und Bekämpfung der Ursachen sind eine bleibende Aufgabe und ein Prozess. Die Standpunkte liegen dabei zwischen einem begeisterten Militarismus auf der einen und einem radikalen Pazifismus auf der anderen Seite. Die Aufgabe der Kirche ist es, bei der friedens- und militärethischen Bewertung Unterstützung zu leisten.

Die traditionelle „Lehre des gerechten Krieges“ (vgl. auch Katechismus der Katholischen Kirche, 2309), welche in der Entwicklungslinie von Cicero über Augustinus und Thomas von Aquin steht, gibt uns bis heute Prüfkriterien, die militärische Gewalt legitimieren: Es gibt das Recht zum Krieg, wenn ein „gerechter Grund“ vorliegt, dieser von einer legitimen Autorität (etwa einem demokratischen Staat) ausgesprochen wird, die Anwendung als letztes Mittel erfolgt und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt, um den Frieden wiederherzustellen.

Thomas von Aquin setzt als große Klammer aber die Tugend der Gottes- und Nächstenliebe um diese traditionelle Lehre herum. Der Mensch bleibt in den Augen Gottes immer ein Abbild und Kind von ihm. Der Gegner auf dem Schlachtfeld darf deshalb nicht gehasst oder entmenschlicht werden.

Jeder, der Gewalt anwendet, lädt Schuld auf sich. Berechtigte Gewalt aber soll den Schwachen und Angegriffenen schützen und den Gegner von seinem sündhaften Tun abbringen. Christliche Nächstenliebe meint hier den Schutz und die Verteidigung hilfloser Opfer. In der Bundeswehr gibt es seit ihrem Bestehen die sogenannte „Innere Führung“. Sie gibt dem Soldaten einen inneren moralischen Kompass, der vor allem auch durch die Arbeit der Militärseelsorge gebildet wird.

Credo: Welche Rolle spielt Tapferkeit beim Militär? Was können Gesellschaft und Kirche davon lernen?

Schmidt: Die tugendhafte Grundhaltung des Soldaten ist Tapferkeit und Opferbereitschaft. Dies versprechen sie feierlich bei ihrer Vereidigung nach der Grundausbildung.

Tapferkeit meint eine innere Haltung, die „automatisch“ ein Handeln sicherstellt, auch wenn es affektive oder emotionale Hindernisse gibt. Die Tugend der Tapferkeit ist ein Korrektiv, das persönliche Ängste, Interessen und Leidenschaften zurückhält, um das richtige moralische Handeln in die Tat umzusetzen. Reines „Wissen“ um das Richtige reicht nicht aus. Vor allem wenn der Einsatz dafür das eigene Leben ist. Der Weg Jesu mit seinem Opfer des eigenen Lebens bildet für mich eine entscheidende Grundlage

Jeder Mensch besitzt politische, moralische oder religiöse Überzeugungen, die so sehr in die eigene Persönlichkeit eingeschrieben sind, dass sie gegen jegliche Angriffe von außen oder innen gefeit sind. Mir persönlich hilft dieses Vorbild der Tapferkeit, wenn ich selbst dabei bin, eigene (Glaubens-)Überzeugungen aufgrund von Ängsten oder gesellschaftlicher Ablehnung „aufzuweichen“.

Credo: Was ist Ihr Rat an junge Leute: Wie geht hoffen?

Schmidt: Die göttliche Tugend der Hoffnung und ihre Umsetzung im Leben haben für mich sehr viel mit Vertrauen, Erfahrung und Beziehung zu tun. Hoffen ist kein Wunschdenken, sondern setzt wirkliche Erlebnisse voraus, die Grund dazu geben, dass eine Welt nach dem Wort Jesu Wirklichkeit wird. Immer nur hinter einem „Schleier“, der aber immer wieder Gottes Reich durchblicken lässt.

Diese kleinen erlebten (Augen-)Blicke auf das Gute, Wahre und Schöne vom Reich Gottes in dieser Welt geben Kraft, seinen eigenen kleinen Beitrag als Jünger Jesu dafür zu leisten. Die Grundhaltung eines Soldaten, Priesters und Christen ist dabei die des Dienens – Gott und dem Menschen gegenüber.